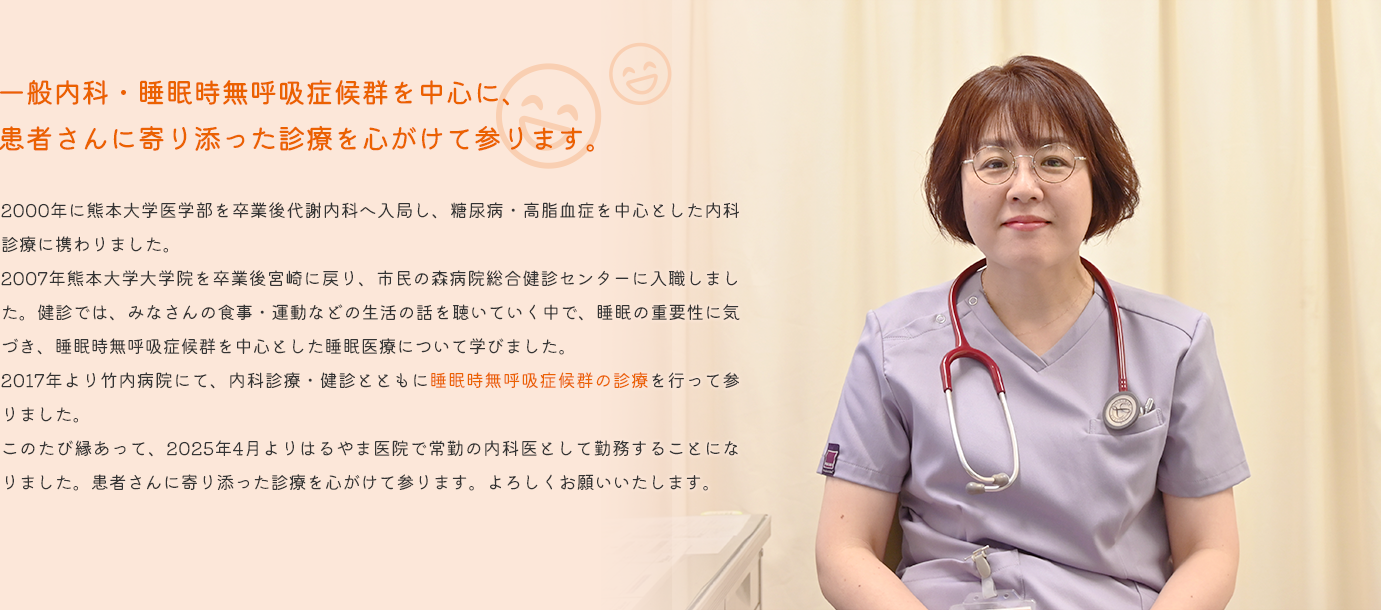

2000年に熊本大学医学部を卒業後代謝内科へ入局し、糖尿病・高脂血症を中心とした内科診療に携わりました。

2007年熊本大学大学院を卒業後宮崎に戻り、市民の森病院総合健診センターに入職しました。健診では、みなさんの食事・運動などの生活の話を聴いていく中で、睡眠の重要性に気づき、睡眠時無呼吸症候群を中心とした睡眠医療について学びました。

2017年より竹内病院にて、内科診療・健診とともに睡眠時無呼吸症候群の診療を行って参りました。

このたび縁あって、2025年4月よりはるやま医院で常勤の内科医として勤務することになりました。患者さんに寄り添った診療を心がけて参ります。よろしくお願いいたします。

経歴

-

宮崎県宮崎市生まれ

-

宮崎県立宮崎西高等学校理数科卒業

-

熊本大学医学部卒業

-

熊本大学附属病院代謝内科入局

-

熊本大学大学院卒業

資格

-

医学博士

-

日本睡眠学会 総合専門医

-

日本人間ドック・予防医療学会人間ドック健診専門医

経歴

-

宮崎県宮崎市生まれ

-

宮崎県立宮崎西高等学校理数科卒業

-

熊本大学医学部卒業

-

熊本大学附属病院代謝内科入局

-

熊本大学大学院卒業

資格

-

医学博士

-

日本睡眠学会 総合専門医

-

日本人間ドック・予防医療学会人間ドック健診専門医

睡眠時無呼吸症候群について

睡眠時無呼吸症候群 とは?

睡眠時無呼吸症候群とは、寝ている間に呼吸が止まる(無呼吸)もしくは浅くなる(低呼吸)ことにより、全身が低酸素状態になる病気です。眠っている1時間あたり10秒以上の無呼吸・低呼吸を5回以上認め、かつ、日中の眠気などの症状があるもしくは高血圧症や糖尿病などの疾患がある場合に、睡眠時無呼吸症候群と診断します。

症状

睡眠時無呼吸症候群は2003年新幹線運転士が居眠り運転によりオーバーランした事故で有名になりました。そのため日中の強い眠気が印象的ではありますが、他にも様々な症状があります。

合併症

睡眠時無呼吸症候群が原因で様々な疾患が生じることが報告されています。睡眠中の無呼吸・低呼吸により低酸素状態になり、少ない酸素を全身に送るため心臓や血管に大きな負担がかかり、心筋梗塞や心房細動、脳卒中といった大きな疾患が生じる可能性があります。また強いストレスが毎晩継続するため、糖尿病や高血圧症といった生活習慣病にもつながります。家族が起こしに行ったら既に亡くなっていたということもあります。

そしてなによりも私が注目しているのは、認知症です。脳卒中が原因でおこる脳血管性認知症以外にも、無呼吸が生じたためにアミロイドβが沈着し、その蓄積でアルツハイマー型認知症が生じることも報告されています。

原因

睡眠時無呼吸症候群を生じる原因としては、①筋力の低下(加齢)、②肥満、③骨格の問題(顎が小さい、扁桃腺の肥大、軟口蓋が長いなど)、④口呼吸があります。

検査

まずは、ご自宅で簡易検査を2晩行います。その検査で無呼吸低呼吸指数が40回/日以上であった場合は、重症の睡眠時無呼吸症候群と診断しCPAP治療(詳細は下記)を導入します。40回/日未満であった場合は、1泊入院してポリソムノグラフィという検査を行い、睡眠中に無呼吸・低呼吸が出現する回数を正確に測定します。

治療

保険診療で提供できる治療には、CPAP療法と口腔内装置があります。

前述の簡易検査で40回/日以上もしくはポリソムノグラフィで20回/日以上の無呼吸低呼吸指数を認めた場合はCPAP療法の適応となります。

CPAP療法は、CPAPの装置からホース・マスクを介して空気を気道に送り込み、常に圧力をかけることによって、気道が塞がろうとしているところを広げる治療です。この治療によりいびきや無呼吸が改善されます。

CPAP療法を継続することで、中途覚醒の減少や日中の眠気が改善するだけでなく、血圧を下げる効果や認知症への進行を抑える効果が報告されています。

当院で使用するCPAP療法の機器

無呼吸低呼吸指数が基準に満たない場合はCPAP療法が導入できないため、歯科に紹介し口腔内装置(マウスピース)を作製します。口腔内装置は、下顎を前方に固定して、口腔内を広げ、空気の通り道を広くする治療法です。寝るときに口腔内装置(マウスピース)を装着します。

睡眠時無呼吸症候群の原因として肥満があることから、減量することは大変重要です。

また、飲酒も無呼吸を増悪させる要因の1つです。アルコールは就寝中にのどの筋肉をゆるめてしまいます。アルコールを飲んだ日のいびきがひどくなることを経験されたことがあると思います。減酒をお勧めします。

アレルギー性鼻炎などの鼻閉を生じる疾患があると、口呼吸をするようになります。口呼吸は無呼吸の原因となるため、耳鼻科を受診し鼻呼吸ができるように治療を受けることをお勧めします。